Блиц тестирование старших Intel Pentium III 850-1400 (Coppermine и Tualatin) и старших Intel Celeron 1000-1300 (Tualatin) в Windows 2000.

Блиц тестирование старших Intel Pentium III 850-1400 (Coppermine и Tualatin) и старших Intel Celeron 1000-1300 (Tualatin) в Windows 2000.

реклама

Введение

Доброго времени суток. В мою, в общем-то, ни чем не примечательную голову, пришла идея, что было бы интересно выяснить — насколько выросла мультимедийная производительность процессоров в эпоху доминирования Windows XP (то есть с момента ее выхода в 2001 году и до полного завершения поддержки в 2014 году).

реклама

Я примерно прикинул, что за железо мне для этого понадобится и даже начал набирать статью, поскольку введение, подбор тестов, описание стендов и прочее делается до того, как начинаются сами тесты. Проблема в том, что в наличии у меня есть не все то, что хотелось бы включить в тестирование, кое что-то из железа еще в пути. Да и тестирование это будет довольно длительным, поскольку тестировать предполагается как минимум три конфигурации ПК и девять CPU.

Примерно в то же время, когда я прикидывал подбор ПО для тестов в Windows XP, которые можно запустить и на Celeron 266 и на современных CPU (а по количеству поддерживаемых наборов мультимедиа инструкций между ними пропасть), мне наскучило заниматься «борьбой» с имеющимися у меня Voodoo2 и одновременно у меня появилось достаточное количество процессоров Intel Pentium III и Celeron под Socket 370.

реклама

А почему бы мне, решил я, не попробовать для начала протестировать линейку процессоров Intel Pentium III в Windows 2000? Изначально ведь Windows XP (Windows NT 5.1) была всего лишь красиво оформленная Windows 2000 (Windows NT 5.0) с добавлением в нее некоторых «фич» из Windows Me для домашних пользователей. Это потом Windows XP получила серьезное развитие, причем самое большое, связанное с серьезной доработкой ядра было во втором пакете обновлений, но самое главное в том, что основа Windows XP все равно та самая Windows 2000.

Да будет так, решил я, а чтобы не пересекаться с темой одной из следующих статей, сравним между собой только линейку старших процессоров Intel Pentium III и Celeron в операционной системе Windows 2000.

реклама

Посмотрим, что у нас получится, проверим работоспособность тестового ПО, а заодно выясним, стоило ли вообще обладателям компьютеров на базе Pentium III на ядре Coppermine (а сейчас тем, кто озабочен сборкой ретро-ПК) стремиться покупать новые ПК с процессорами на базе тогда новейшего ядра Tualatin.

В этот раз «растекаться мысью по древу» у меня нет ни времени, ни желания, хочу попробовать полностью оформить статью (начиная со сборки стенда и установки ОС и приложений до публикации статьи на ПС) в течение одного дня. Если же не получится успеть уложиться в 8 часов, ибо от домашних меня никто не освободит, то одного дня и одного вечера.

Ну что, поехали?

1. Подбор комплектующих

В целом это не такая большая проблема, поскольку под старшие Pentium III самым распространенным чипсетом (и самым производительным, если отбросить Intel 440BX) был чипсет Intel 815EP Stepping B (из коробки, поддерживающий Tualatin). Ну а видеокарты для материнских плат на этом чипсете можно использовать любые для AGP слота, как с напряжением 3,3 В, так и с напряжением 1,5 В. Единственная и основная проблема этого чипсета – ограничение максимально поддерживаемого объема памяти 512 Mb. Это ограничение и толкнуло многих сторонников продукции Intel в свое время перейти на Pentium IV, где такого жесткого ограничения по объему памяти нет.

Материнская плата:

В качестве основы для тестирования линейки старших процессоров линейки Pentium III (Coppermine и Tualatin) и Celeron (Tualatin) нам нужна надежная качественная материнская плата, желательно поддерживающая оба процессорных ядра «из коробки».

В качестве такой материнской платы выступит небезызвестная ASUS TUSL-2C (чипсет Intel 815EP Stepping B), которая выпущена специально для процессоров на ядре Tualatin, но поддерживает и предыдущую линейку процессоров.

Технические характеристики материнской платы:

Поддержка процессоров:

— Socket 370 FC-PGA (PGA2) Intel Pentium III с шиной 100 и 133 МГц и Intel Celeron с шиной 66 и 100 МГц;

Чипсет:

— Intel 815EP (Intel 82815EP Step B Memory Controller Hub (MCH), Intel 82801BA Enhanced I/O Controller Hub 2 (ICH2), Intel 82802AB Firmware Hub (FWH));

Оперативная память:

— 3 (три) 168-контактных разъема DIMM PC100/PC133 SDRAM

— Максимальный объем памяти — 512 Мб (установить можно и больше, но работать материнская плата не будет, ограничения на уровне чипсета);

Графический слот AGP:

— Слот AGP 2х-4x;

Слоты расширения:

— 6 (шесть) слотов PCI;

— 1 (один) слот CNR (Communication and Networking Riser) – в настоящее время не актуален, да и когда вышел я ни одной платы расширения для него в руках не держал;

Порты для устройств ввода-вывода:

— 1 (один) FDD, 2 (два) порта PS/2 (клавиатура и мышь), 2 (два) COM-порта, 1 (один) LPT-порт, 2 (два) встроенных порта USB и 2 (два) дополнительных порта USB (можно подключить);

Чипсетный IDE контроллер:

— 2 (два) канала IDE, поддерживающие режимы ATA33/66/100;

BIOS:

— 4-х мегабитный Award BIOS.

Видеокарта:

В качестве видеокарты для данной статьи я решил использовать некогда топовую ATI Radeon 9800XT производства ASUS.

Те, кто не в пеленочном возрасте застал первое десятилетие XXI века, помнят, что во времена выпуска этих видеокарт NVIDIA, сумев таки «скушать» 3dfx, крепко получила по зубам от ATI, полностью проиграв раунд. По крайней мере, новые тогда игры с поддержкой DX-9 (Half Life 2, Far Cry и другие) показали полную неспособность GeForce FX с приемлемой скоростью работать с шейдерами версии 2.0.

Не спорю, есть более производительные видеокарты для слота AGP, чем ATI Radeon 9800XT – шестая и седьмая линейки NVIDIA GeForce, ATI Radeon 3850, но у меня их нет, поэтому тестируем то, что есть.

Оперативная память:

— 512 Мб SDRAM PC-133. Память работала синхронной с шиной процессора тактовой частоте, то есть, если шина процессора 133 МГц, память 133 МГц, если шина 100 МГц, то и память 100 МГц.

Винчестер:

— HDD Seagate Barracuda 7200.7 – 80 Гб.

Звуковая карта:

— Sound Blaster Audigy – драйверы последние для Windows 2000 с официального сайта производителя (2.09.0016). Выбор этой звуковой карты обусловлен ее аппаратными возможностями по обработке звука, что снижает нагрузку на тестовые процессоры.

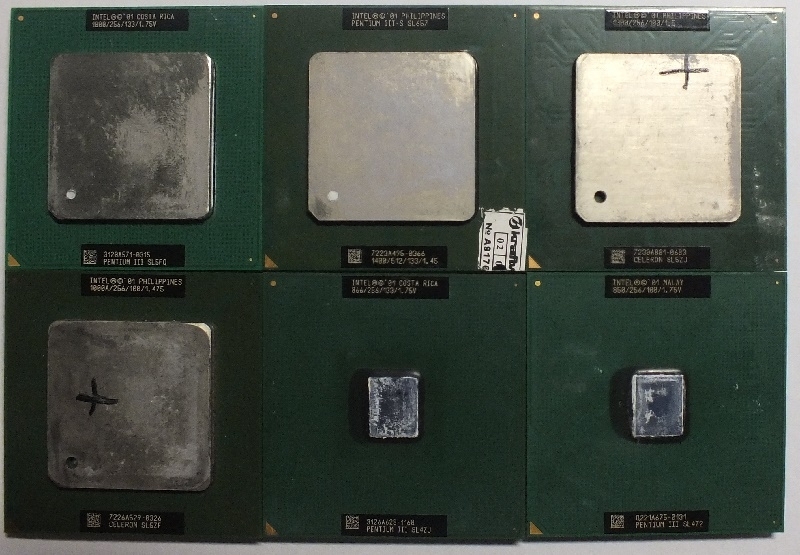

Тестовые процессоры:

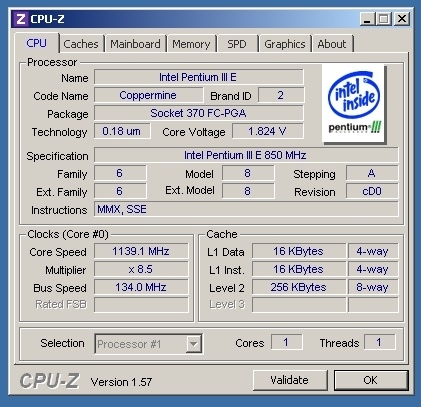

— Intel Pentium III – 1400 MHz (SL657);

— Intel Pentium III – 850@1133 MHz (SL4Z2);

— Intel Pentium III – 1000 MHz (SL5FQ);

— Intel Pentium III – 866 MHz (SL4ZJ);

— Intel Pentium III – 850 MHz (SL4Z2);

— Intel Celeron – 1000A (SL5ZF);

— Intel Celeron – 1300 (SL5ZJ);

Как видите, реально используется 6 процессоров, но, поскольку я так и не смог найти (по крайней мере, пока) Intel Pentium III 1133 (Coppermine) в качестве эмулятора этого процессора используется Pentium III 850@1133 МГц. Сомневаюсь, что у меня он когда-либо появится (процессор довольно редкий), но мало ли, надежда умирает последней.

2. Методика тестирования и тестовые приложения

Как я уже писал во введении, тема статьи возникла спонтанно. Более того, я сам себя поставил в спартанские условия, дав на воплощение идеи только один день. Исходя из этих условий, для того, чтобы, как говорится «и рыбку съесть, и кости продать», я решил провести полноценное тестирование процессоров, но только в одном разрешении экрана – 1024х768 пикселей.

Почему именно в этом разрешении? Причин для этого несколько. Первая — разрешение 1024х768 точек (1024х600, 1280х720 и т.п.) и сегодня используется на смартфонах. Вторая причина – и сегодня можно купить новый бюджетный монитор с разрешением 1366х768 пикселей на котором в старые игры придется играть в разрешении 1024х768, ну и третья причина – это разрешение экрана все же довольно сильно зависит от мощности CPU. В более высоких разрешениях – 1280х1024 и тем более 1600х1200 большую роль играет видеоадаптер.

Грубо говоря, если игра не будет «лагать» в разрешении экрана 1024х768 пикселей, то она однозначно еще быстрее пойдет в 800х600 и, если позволит видеокарта, в 1280х1024.

Я не стал использовать тесты, направленные на выяснение возможностей тестовых процессоров для выполнения различного вида реальных приложений (архивирование, кодирование видео, работа в CAD (САПР) приложениях и т.п.). Понятно, что бывает всякое и не исключено, что кто-то до сих пор что-то проектирует на таких ПК, но это явно не от хорошей жизни.

Лично мне интересно посмотреть, как поведут себя тестовые процессоры исключительно в играх того времени, примерно до 2005 г. включительно. Понятно, что все игры я протестировать не успею, но выбрать 5 основных, для того, чтобы был виден «срез» производительности процессоров — вполне в моих силах.

Игровые приложения:

— Quake III – версия 1.32, встроенный бенчмарк – демо FOUR.DM_68 – максимальные настройки, 32 битный цвет;

— Unreal – версия 2,26, встроенный бенчмарк — вступительный ролик (облет камерой замка), максимальные настройки, DirectX, 32 битный цвет, учитывался средний FPS;

— Serious Sam SE – версия 1.0 – встроенный бенчмарк «Атриум слонов», максимальные настройки, OpenGL, 32 битный цвет, учитывался средний FPS;

— Unreal Tournament 2003, встроенные бенчмарки, максимальные настройки, 32 битный цвет;

— Doom 3, версия 1.3.1.1304, встроенное demo1, высокие настройки (можно и ультра выставить, но я решил не мучить видеокарту, на ней всего 256 Мб памяти, а нужно не менее 512 Мб).

Кроме игр, я использую и два синтетических бенчмарка:

— 3DMark 2000;

— 3DMark 2001SE.

Почему именно эти? Потому что первый синтетический тест нам даст представление о возможностях тестовых процессоров в старых играх до 2001 года, а второй – в более современных (вплоть до 2003-2004 гг.).

Напоминаю, что все их, вполне легально можно скачать с официального сайта производителя по этой ссылке.

https://www.futuremark.com/benchmarks/legacy

Операционная система:

Как я уже писал выше, в качестве операционной системы мною используется Windows 2000 Pro SP4 со всеми вышедшими для нее официальными обновлениями. Установлены библиотеки DirectX 9.0c.

3. Результаты тестов

По традиции, начнем мы с синтетических тестов. Ведь интересно же посмотреть на результат искусственно созданного бенчмарка, эмулирующего игры, с реальными результатами в играх.

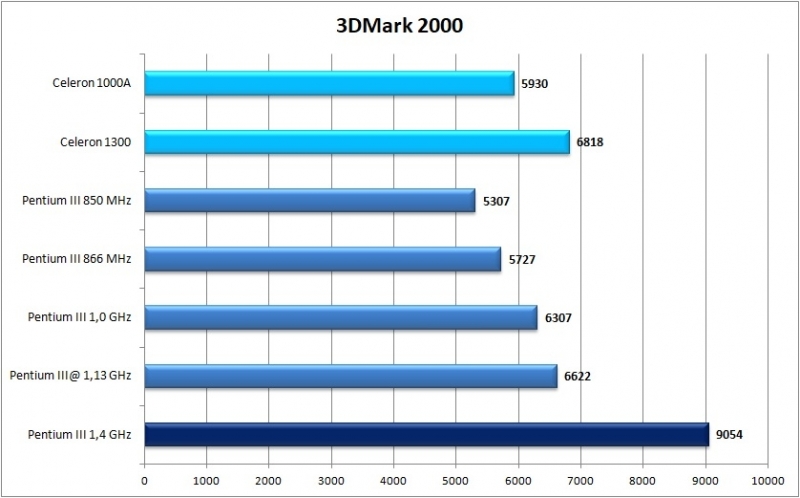

3DMark 2000

Тестовый пакет, который не был столь популярным, сколько был следующий – 3DMark 2001, но в нем тоже есть довольно интересные сцены, к примеру полет вертолета. В любом случае, для того, чтобы оценить возможности тестовых процессоров отразив разницу в их производительности, он вполне пригоден.

Смотрим на диаграмму.

Здесь все ожидаемо, Pentium III 1,4 GHz — «Царь горы», Pentium III 850 MHz – аутсайдер, затерявшийся, где-то у ее подножья.

Между сильнейшим и слабейшим процессорами расположились остальные. Разница между Pentium III 1133 (Coppermine) и Pentium III 1000 (Coppermine-T) куда меньше, чем между ним и Pentium III 866 ГГц (Coppermine), хотя разница в тактовой частоте одинакова, видимо новый степпинг ядра — Coppermine-T содержит оптимизации, увеличивающие его производительность по отношению к обычному Coppermine.

Очень интересно себя повели оба Celeron`а. Старший обогнал Pentium III 1133, младший легко обошел аутсайдера – Pentium III 850 МГц, но до уровня гигагерцового Coppermine-T немного не дотянул, его производительность где-то между Pentium III 866 и Pentium III 1000, работающих на шине 133 МГц. Ограничения пропускной способности шины в 100 МГц не дают показать всю мощь «нового» ядра Tualatin тестовому Celeron 1000A.

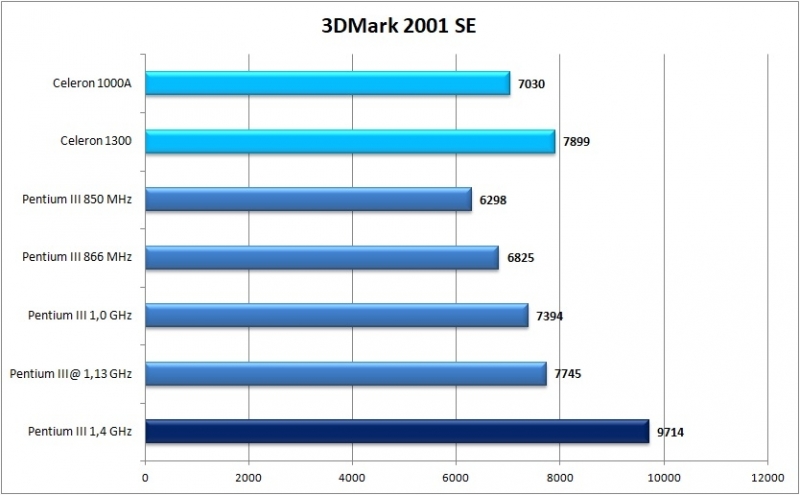

3DMark 2001

Тестовый пакет, в свое время в представлении не нуждался, был эталоном красивой картинки, поддержки новейших технологий и методики подсчета результатов. Его и сегодня используют для тестов, поднимая все выше и выше планку рекордов.

Однако смотрим на диаграмму.

Итак, сюрпризов как и в прошлом тесте нет, самым производительным процессором оказался Pentium III 1,4 GHz, самым слабым – Pentium III 850 MHz, что и не удивительно, самая маленькая тактовая частота и «дохлая» шина в 100 МГц.

В этом тесте снова отлично проявили себя оба Celeron`а. Старший вновь обогнал Pentium III 1133, пусть и не намного, младший «нокаутировал» Pentium III 850 МГц и даже обошел Pentium III 866 МГц, работающий на шине 133 МГц.

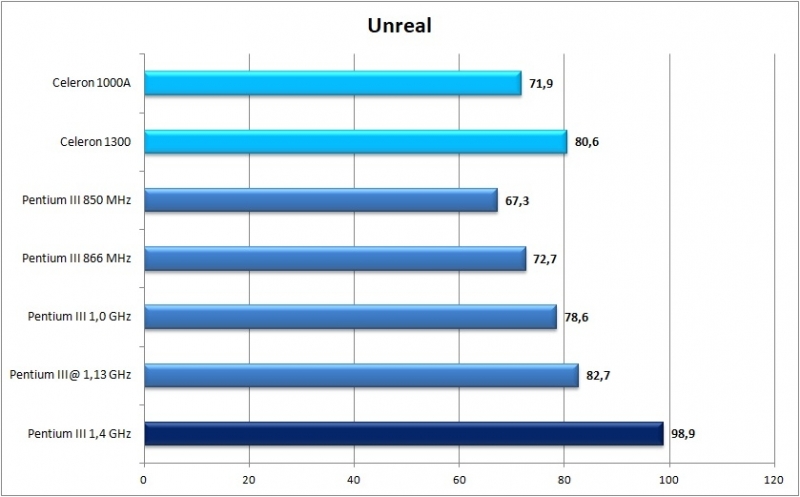

Unreal

Игра Unreal, я не устану это повторять вновь и вновь – одна из лучших компьютерных игр прошлого тысячелетия. Лично я, не смотря на то, что проходил ее продолжение — Unreal, несколько раз, время от времени ее прохожу снова. И «квадратные» инопланетяне меня совсем не напрягают, потому что в этой игре главное – геймплей. Ну а красивая графика – приятный бонус.

Смотрим на диаграмму.

В этой игре снова неплохо себя показали оба Celeron`а, дающих фору Pentium III на ядре Coppermine. Ну, как «дающих фору»? Младший Celeron 1000A примерно равен по производительности Pentium III 866, старший расположился между Pentium III 1000 и Pentium III 1133.

В остальном все стандартно. Pentium III расположились согласно их ранга, от быстрейшего Pentium III 1,4 ГГц, который вне конкуренции, до слабейшего Pentium III 850 МГц.

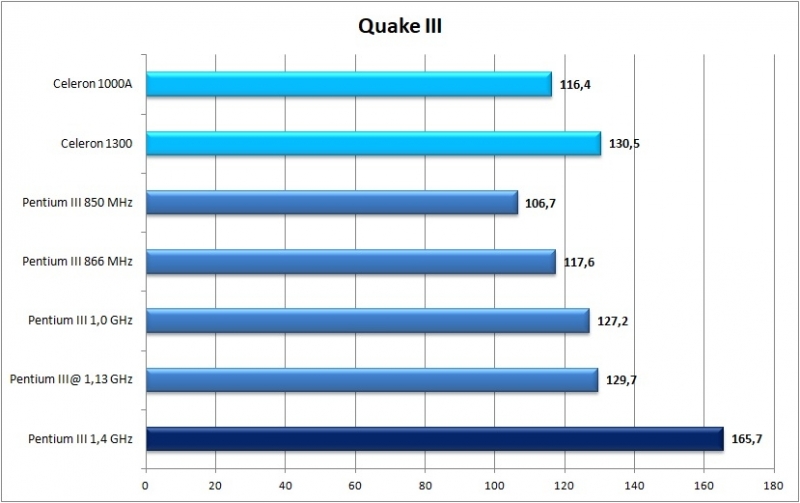

Quake III

Еще одна культовая игра, по которой в начале 2000-х проводились мировые чемпионаты. Я не могу похвастаться высоким уровнем игры в Quake III. В свое время я не имел возможности играть по сети в эту и другие игры, соответственно у меня не было возможности набить руку. Тем не менее, выражаю уважение всем профессиональным игрокам, дело это не такое легкое, как оно кажется со стороны.

Смотрим результаты на диаграмме.

Ничего непредсказуемого. Все пентиумы, за исключением Pentium III 1,4 ГГц, который вновь вне конкуренции, расположились «лесенкой». Следует отметить, что очень маленькой получилась разница в производительности в этой игре между Pentium III 1000 и Pentium III 1133 МГц. Видимо, все-таки мое предположение о наличии внутренних оптимизаций в ядре Cooppermine-T, улучшающих его производительность верно.

Младший Celeron, как и ранее, показывает производительность на уровне Pentium III 866, старший таки сумел превзойти, пусть и на уровне погрешности Pentium III 1133.

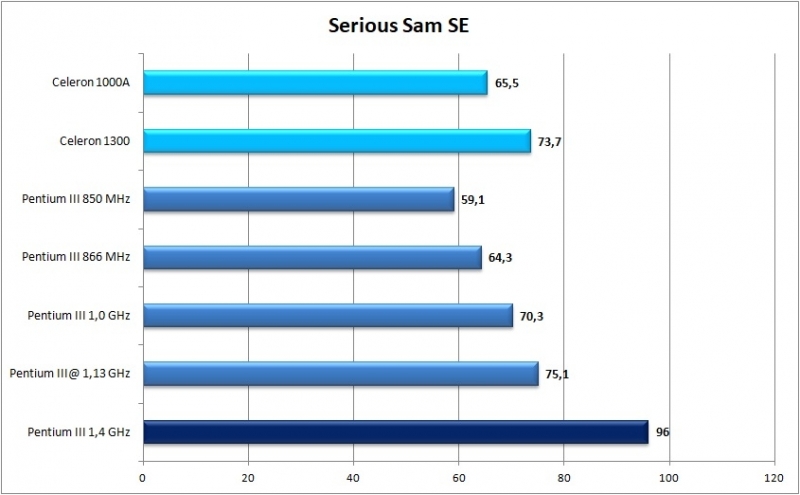

Serious Sam Second Encounter

Когда мне в 2001 г. предложили на время диск с Serious Sam для того чтобы оценить геймплей игры, на мой вопрос: «Что это за игра?». Ответ был краток: «Это что-то типа «Дюка Нюкема», но только в Египте и с «офигенной» графикой. Надо сказать, что описание игры попало в точку. Я прошел и первую и вторую редакции, прошел «Крутого Сэма – 2», а вот третьего не осилил. Впрочем, какие мои годы ;).

Изучим диаграмму с результатами.

Самый лучший результат, традиционно показывает Pentium III 1,4 ГГц (Tualatin). В остальном все, как и в других тестах. Слабейший – Pentium III 850 МГц, Celeron`ы на своих местах, а вот между Pentium III 1000 и Pentium III 1133 разница, в отличие от Quake III заметна.

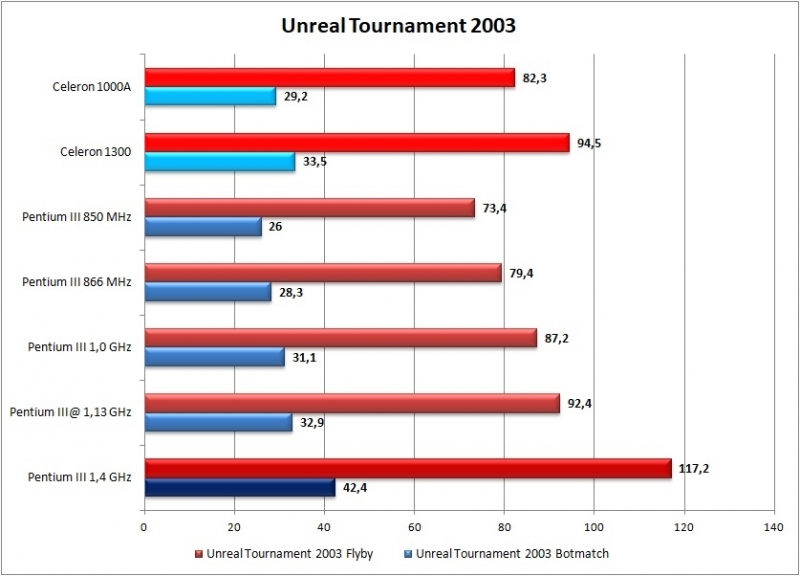

Unreal Tournament 2003

В сравнении с первым «торнаментом» в этой игре графическая составляющая вышла на новый уровень визуализации. Вместе с тем, добиться того же успеха, что и Unreal Tournament 99 она не смогла. Причин этому несколько, во-первых появление новых игр, в которых кроме ботов была еще и техника, во-вторых, превзойти геймплей оригинальной игры она не смогла, хотя и была по своему интересна, ну и в-третьих, разработчики и не позиционировали ее, как последний продукт серии. UT-2003 была подготовкой к выходу более успешного Unreal Tournament 2004, в которой уже использовались и транспортные средства, и новые виды оружия, и более красивые модели ботов.

Смотрим на диаграмму.

Эта игра по сравнению с предыдущими новее, однако результаты обоих Celeron`ов в ней стандартны, разве что Celeron 1300 таки вырвал победу у Pentium III 1133. В целом – все как обычно, даже повторяться не хочется.

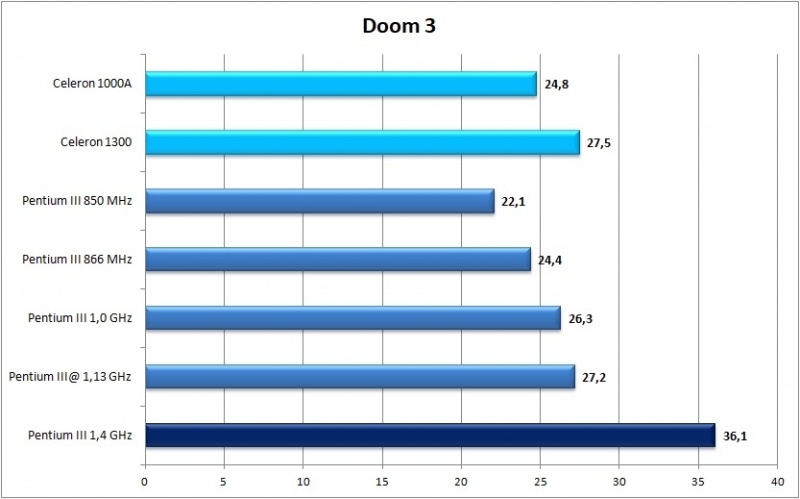

Doom 3

Когда эта игра вышла, у меня был ПК на базе AMD Athlon XP 1700+, 512 Мб оперативной памяти и видеокарта ATI Radeon 9600 Pro. Причем интернета у меня тогда не было, а те драйверы, что у меня были имели неприятную особенность – Doom 3 стабильно зависал через 3 минуты работы. ATI знала об этой проблеме и выпустила «хотфикс», а потом и я нашел и установил свежие драйверы, с которыми игра не висла. Однако, не смотря на зависания игры, я прошел игру на одном дыхании. А вот сколько я ни пытался пройти Doom 3 второй раз, так и не смог. Увы.

Перейдем к просмотру диаграммы с результатами в Doom 3.

Для всех тестовых процессоров игра очень тяжела, как и для тестовой ATI Radeon 9800XT. Единственный из всех процессоров, который не ограничен видеокартой – Pentium III 1,4 ГГц. Остальные показывают производительность на грани играбельности. Впрочем, при снижении качества настроек графики, разрешения до 800х600 можно играть и на аутсайдере – Pentium III 850 МГц, но я бы все же предпочел как минимум Pentium III 1000 МГц.

Выводы по результатам тестирования

Все тесты завершены, результаты внимательно изучены и выяснилось следующее.

Все тестовые процессоры показывают вполне приемлемую производительность в играх до 2003 г. Наиболее требовательная среди тестовых игр — Doom 3, вышедшая в 2004 г., требовала уже более производительные процессоры, хотя и позволяла худо-бедно играть даже на самом слабом Pentium III 850 на шине 100 МГц. Более или менее приемлемую производительность в ней показал только Pentium III 1,4 ГГц.

Теперь непосредственно о линейках процессоров. В общем и целом выяснилось, что гнаться за новыми тогда — Celeron`ами на ядре Tualatin без их последующего разгона смысла не было. Celeron 1000A по производительности примерно равен Pentiun III 866, а Celeron 1300 показывает производительность на уровне Pentium III 1000. А вот апгрейд на Pentium III 1400 давал вполне ощутимый прирост скорости, именно поэтому в свое время и началась лихорадка по переделке материнских плат, не поддерживающих Tualatin`ы для их установки.

Насколько же выросла производительность процессоров от Celeron 266 до процессора выпущенного примерно в 2014 г. – тема для следующей статьи.

Заключение

Итак, выполнить мою задумку по написанию статьи за один день мне не удалось. Заканчиваю я ее на следующий вечер, который через пару минут превратится в следующий день. Публикация займет еще примерно 30 минут. В принципе, если бы не некоторые проблемы, которые показало тестирование, я бы все успел за один день, но зато я выяснил, что одна из планок оперативной памяти работала нестабильно, поэтому я заменил ее на рабочую, заменил термоинтерфейс на ATI Radeon 9800XT, ну и выяснил, что ни 3DMark 2003, ни 3DMark 2005 на Windows 2000 не запустились.

Тем не менее, на мой взгляд, статья получилась довольно познавательной, по крайней мере для меня лично. Я то был уверен, что Celeron`ы Tualatin – это лучший выбор для ретро ПК, оказалось это не так, шина 100 МГц – основной их тормоз и серьезных преимуществ по отношению к Pentium III на шине 100 МГц они не имеют, соответственно особого смысла переделывать под них материнские платы нет.

А вот если Вы решите использовать топовый Pentium III 1400 МГц, то под него переделать материнскую плату можно и даже нужно. По итогам переделки производительность вырастет заметно.

Впрочем, для Doom 3 производительности Pentium III 1,4 ГГц все же маловато, а все остальные ретро игры прекрасно работают и на Pentium III 850 МГц, соответственно с другой стороны — овчинка выделки не стоит.

Как всегда, выбор за Вами.

С уважением, Freevad.

Обсудить статью можно здесь.

Лента материалов

Соблюдение Правил конференции строго обязательно!

Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!

Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.

Сейчас обсуждают