История создания собственного корпуса для ПК

Оглавление

- Вступление

- Разработка каркаса и выбор материала

- Разработка корзин

- Разработка боковых и облицовочных панелей

- Вентиляторы и пылевые фильтры

- Кнопки и индикация

- Изготовление и сборка

- Заключение

Вступление

Идея создания самодельного корпуса появилась в моей голове внезапно, как следствие мучений по обслуживанию компонентов компьютера и системы жидкостного охлаждения (СЖО), разместившихся на тот момент, а это происходило в августе 2008 года, в обычном китайском бюджетном корпусе.

Несмотря на свою очевидную бюджетность, корпус с честью и достоинством перенёс смену трёх платформ, переход на СЖО, а также установку с небольшими хирургическими вмешательствами видеокарты класса GTX285. В ходе этих событий сразу начали вырисовываться требования к корпусу:

- Форм-фактор – ATX Midi-Tower;

- 3 отсека 5.25” + 1 отсек 3,5” без передних дверц

- Многоцелевая ориентация – как для любителей СЖО, так и для сторонников воздушных систем охлаждения;

- Нижняя секция для блока питания (БП) и дополнительного оборудования;

- Верхняя секция для основных компонентов компьютера и корзин;

- Минимум одна внутренняя корзина на четыре накопителя форм-фактора 3,5”;

- Поперечное расположение внутренней корзины накопителей HDD с виброизоляцией последних от корпуса;

- Быстросъёмная монтажная пластина материнской платы;

- Возможность установки "топовых" видеокарт длиной 270-290 мм;

- Возможность размещения радиаторов СЖО и/или другого оборудования.

Перед любым «изобретением велосипеда» был произведён обзор «доступных» (в российской глубинке) корпусов для «энтузиастов», с перечисленными выше требованиями. В ходе обозревания из основной массы было выделено два интересных корпуса: Antec Perfomance One P190 и 3Q T-001.

реклама

Antec Perfomance One P190 (Общее описание, Сборка и тестирование). Данный корпус был интересен в первую очередь своим качеством изготовления и внешней отделки, а также возможностью установки двух(!) блоков питания. Но сказали свое слово и его отрицательные для меня стороны - наличие дверцы, оба заявленных блока питания шли в комплекте поставки, да и общая стоимость не вызывала энтузиазма – около $700 и без учета доставки.

3Q T-001 (Обзор). Этот корпус показался мне интересным с точки зрения полной сборки-разборки, видимо сказалось тяжелое детство и нехватка железных игрушек. Не наигрался тогда в конструктор в достаточной мере, вот и потянуло, но реальное отсутствие данного агрегата в розничной торговле поставило крест на этом пути решения проблемы.

Следом были изучены корпуса от Lian-Li, Ikonik и Silverstone, но ничего прямо подходящего найдено не было. У каждой фирмы есть интересные находки, но к ним сразу прикладывались свои недостатки, что исключало и такой вариант решения.

На компромиссы идти не хотелось, мне показалась весьма заманчивой сама идея объединения столь разноплановых, универсальных приемов - поддержка двух блоков питания, возможность полной сборки-разборки в одно целое. При этом надо было уложиться в бюджет изготовления до 13000 рублей на корпус (при условии единичного производства). С такого вот замысловатого «технического задания» началось проектирование корпуса. Был произведён поиск единомышленников в близких кругах, в результате чего один приятель согласился поучаствовать - разделить все тяготы, лишения и невзгоды, связанные с процессом проектирования и изготовления. Но было одно условие - второй экземпляр корпуса должен был уместиться в нише его компьютерного стола.

Разработка каркаса и выбор материала

Основной идеей при проектировании было создание полностью алюминиевого каркасного корпуса со съёмными боковыми крышками и облицовочными панелями. Это условие выдвигалось во имя достижения разумных весово-прочностно-габаритных характеристик с расчетной массой 8-9 кг. Для чего, в первой версии, остов планировалось изготовить из алюминиевого уголка толщиной 2 мм, сплав АМг2/ АМг5.

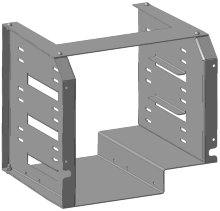

Разработка корзин

Вместе с тем необходимо было разработать две корзины:

- «Большая» на 3х5.25” + 1х3.5” устройства;

- «Маленькая» для HDD.

реклама

В этом месте тоже была куча «подводных камней». Например, при разработке «маленькой» корзины надо было учесть три взаимоисключающих фактора – виброизоляция, быстросъёмность накопителей и технологичность изделия. «Большая» корзина претерпела всего два изменения:

- первая версия разрабатывалась как безвинтовая быстросъёмная конструкция, но данный вариант был забракован после пробного изготовления и уже небольшого срока эксплуатации;

- вторая версия - более простая с точки зрения изготовления с винтовым креплением устройств.

Только на разработку корзин было потрачено около 50% времени проектирования. Конечные варианты корзин:

Разработка боковых и облицовочных панелей

Проблемы были не только с корзинами для дисков, не минула чаша сия и боковые панели. Особенные трудности доставил механизм крепления к корпусу. Основные ограничения были вызваны необходимостью уместить разрабатываемый корпус в нише соратника по несчастью, поэтому жесткие габаритные ограничения предъявлялись как на общие габаритные размеры, так и на свободные ходы боковых крышек в этой нише. Изначально предлагалась следующая конструкция крышек

Если конструкция находится в нише стола, то съем крышки вбок невозможен, ее снятие должно сводиться к трём движениям – сначала вдоль корпуса, потом – вбок, а потом снова вдоль. Планировалась фиксация спереди винтами с накатной головкой. Однако, позже, при здравом размышлении нам пришло в голову, что точность гибки наверняка станет хромать, поэтому пришлось отказаться от этого варианта. Кроме того, подобный вариант фиксации стенок привел к стыкам с отчетливо заметными зазорами между крышкой и лицевой панелью. Опять же, рамки бюджета требовали упрощать сложность конструкции узлов.

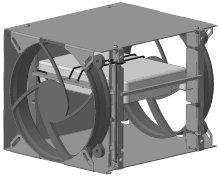

Вентиляторы и пылевые фильтры

В качестве продувочных корпусных вентиляторов были выбраны Scythe Kaze Maru SY1425SL12L. Под примерно такие вентиляторы, типоразмера 120х120 – 140х140, были спроектированы пылевые фильтры универсальной конструкции.

Кнопки и индикация

Выбор кнопок оказался скудным – в магазинах радиодеталей в основном торгуют промышленными кнопками, а хотелось поставить компактные малошумные кнопки, желательно со встроенной подсветкой.

После продолжительных поисков удалось найти следующие позиции:

- на роль кнопки «Power» выбрана кнопка PBS28B;

- на роль кнопки «Reset» выбрана кнопка SWT-6;

- светодиод «Power» – GNL-5033PGC (зеленый);

- светодиод «HDD» – GNL-5033URC (красный);

Подключение кнопок и светодиодов к материнской плате реализовано посредством 8-жильного шлейфа с тремя разъемами BLS-2 и одним BLS-3 (для светодиода «Power»).

Страницы материала

Лента материалов раздела

Соблюдение Правил конференции строго обязательно!

Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!

Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.

Комментарии Правила